조성제(동방문화대학원대학교 교수)'서울 굿'은 동서남북으로 굿을 하는 무가와 장단 그리고 춤사위를 비롯한 상차림과 전안을 모시는 방법 등에 따라 조금씩 차이를 보이는데 보통 각심절본·노들본·구파발본 등으로 나눈다.

조성제(동방문화대학원대학교 교수)'서울 굿'은 동서남북으로 굿을 하는 무가와 장단 그리고 춤사위를 비롯한 상차림과 전안을 모시는 방법 등에 따라 조금씩 차이를 보이는데 보통 각심절본·노들본·구파발본 등으로 나눈다.

이렇게 한양 성내를 중심으로 동쪽과 남쪽 서쪽으로 구분하게 된 내력은 오만수라는 무조(巫祖)에 의해서다. 오만수의 딸 넷 모두 아버지 무업(巫業)을 이었다.

큰딸인 양씨 부인은 개성 덕물산 최영장군 부인이 되어서 개성 덕물산 굿법을 만들었다. 나머지 세 자매는 한양으로 들어와서 둘째는 구파발에, 셋째는 동문 밖의 각심절에 자리 잡아 당주가 되었다. 그리고 막내딸은 우수재 고개 서낭당에 당주가 되어 각자 굿법을 마련하면서 서울 굿의 유파가 나누어지게 되었다고 전한다.

또 서울 굿의 구분은 먼저 사대문 안쪽과 밖의 굿으로 구분하기도 하고, 동쪽과 서쪽으로 구분하기도 한다. 하지만 그 당시 한양 성내에는 무녀들의 거주를 금지한 터라 모두 성 밖에서 거주하다 보니, 각자 독자적인 굿을 형성하게 되면서 그 유습이 지금의 각심절본 · 노들본 · 구파발본으로 나누어졌다고 볼 수 있다.

먼저 서울 서쪽 또는 북쪽의 구파발본 문서와 굿은 진오기 굿이 유명하다. 서쪽이라고 할 때는 서대문 영천 방향을, 북쪽이라고 할 때는 구파발쪽을 가리킨다. 영천과 구파발은 같은 형태의 굿을 하였으므로 함께 구파발본으로 분류한다.

구파발본은 서울 서북쪽을 중심으로 만들어진 유파다. 구파발에 현존하는 금성당과 무악재에 존재하다 몇 번이고 터전을 옮겨야 했던 사신당이 중심이 되었다.

금성당은 세조대왕의 동생으로 단종 복위를 꾀하다 발각되어 죽음을 당한 금성대군의 넋을 기리기 위한 당으로 지노귀굿이 유명하다. ‘지노귀’의 뜻은 여러 가지 해석이 있다. 한자로 표기하면 지노귀(指路鬼)와 지노귀(地路鬼) 두 가지 설이 있다. 귀신이 저승으로 가는 길을 손가락으로 가르쳐 준다는 뜻이라고 한다.

무악재에 자리 잡아 중국으로 오가는 사신들의 무사귀환을 기원하던 사신당은 명성황후가 순종비와 함께 다녀간 휘호가 남아 있어 역사적으로 의미가 깊다.

구파발본이 서울 굿의 유형과 다른 점은 보통 서울 무녀들은 대신칼에 한지를 매 달았지만, 구파발본은 대신칼에 오색천을 달았다. 이것은 북쪽인 황해도 굿의 유풍에서 비롯된 것으로 보인다.

예전 금성당 내부에는 고비전이 걸려 있었다고 한다. 이는 동쪽무당들인 각심절본과 구파발본이 서로 왕래가 잦았다고 이야기 하는 것으로 봐서 동쪽 무당들이 금성당에 와서 굿을 하면서 만들어 걸었다고 생각 할 수 있다.

서울의 동쪽인 각심절본은 진적굿과 재수굿으로 유명하였다.

각심절본이라는 명칭은 각심사라는 절 아랫동네에 무녀가 모여 살았기 때문에 붙여진 이름이다. 각심사가 존재했던 위치에 대해서는 이지산은 월계동, 장성만은 장위동이라고 이야기 한다. 월계동과 장위동이 서로 인접하고 있어 대략 그 부근에 각심사라는 사찰이 있었다고 볼 수 있다.

각심절본의 특징은 전안에 화분을 모시지 않고 고비전으로 모셨다는 것이 다른 지역의 무녀들과 다른 점이다. 각심절본의 대표 무당인 서울 새남굿의 보유자였던 고(故) 김유감선생도 전안에는 고비전을 모셨다.

고비전을 한자로 어떻게 적는지 정확하지 않지만 필자가 생각하기에 고비전(祰備拴)은 ‘꾸며서 매어 놓고 기원한다’는 의미가 아닐까 한다.

그러나 동쪽 무녀들은 다른 지역의 무녀들과 달리 전안에 화분 대신 종이를 오려서 신령님을 모시면서 신령님께 의탁한다는 의미로 ‘고비전’이라고 불렀다고 하니, 고비전(祰庇牋)이라고 했을 수도 있다.

동쪽지역에서 무녀들이 많이 왕래하였다고 유추되는 대표적인 당집은 왕십리 수풀당과 애기씨당 그리고 미아리 고개의 되네미서낭이 유명하였다. 장성만에 따르면 왕십리 수풀당 역시 예전에는 서낭으로 더 유명했다.

특히 각심절본 활동 중심지로 생각되는 곳이 바로 미아리 고개 정상 왼쪽 산마루에 자리 잡고 있던 되네미서낭이다.

미아리고개가 점집 동네로 유명해진 것도 이 되네미서낭이 존재했기 때문이다. 그러나 동쪽 지역에서 각심절본의 중심이 됐던 되네미서낭은 90년대 개발로 사라지고 말았으니 이제 각심절본의 활동 흔적을 찾기는 어려워졌다.

마지막으로 노들본은 서울 남대문 밖으로 현재 서울역 앞 후암동 고개인 우수현과 노량진 사이를 일컫는다. 그 당시 우수재서낭은 남쪽의 서낭으로 유명하였다.

무조인 오만수의 막내딸이 이곳 우수재에 자리 잡아 서낭굿의 당주가 되면서 ‘우수재서낭굿’은 유명해졌고 이 당굿의 문서가 널리 퍼지면서 노들본이 되었다.

노들본은 주로 한강을 중심으로 강변에 길게 늘어져 거주하고 있었으므로 당굿이나 용신굿으로 유명하였다.

노들본은 그 후 노량진으로 이동하여 악사들의 집단인 ‘풍류방’이 무녀들과 긴밀한 관계를 이루었기에 노들본은 노량진이 중심이었다고 이야기하기도 한다.

구한말 악사들이 조직한 단체가 풍류방이다. 악사들이 만신들의 역사를 기록한 책이 「만신연록기』다. 현재 그 책이 존재하지 않아 정확한 기록을 살펴볼 수가 없어 매우 안타깝다.

그러나 아키바의 기록에 의하면 다음과 같다. 무당들의 가계에서 배출한 악공들은 나라의 음악을 담당하는 전악으로 근무하게 되어 굿판에 설 수가 없었다. 악공이 모자라자 무당들은 화랭이, 즉 광대 집단에서 활동하던 악공들을 굿판에 세웠다.

그 당시 무세(巫稅)가 과중하여 무당들이 무업을 계속하지 못하는 실정까지 이르자, 이 광대 집단 악공들이 노량진 방면에서 풍류방이라는 단체를 만들어 매번 굿을 할 때마다 조금씩 돈을 각출하여 무당들의 무세를 충당해 주는 역할을 하면서 악사들의 영향력이 강화되었다.

그리고 악사들은 내림굿을 할 때 전악으로 굿판에 참가를 하면 새로 내림을 받은 무당은 그 악사와 운명을 같이 해야 한다는 원칙이 세워졌다. 그 후 악사들이 거느리는 무당들이 굿을 하면 반드시 불러야 하는 악사를 ‘당주 악사’라고 하였다.

당주 악사가 거느리는 무당 숫자가 많아지면서 감당하기 어렵거나 더 이상 활동을 못할 경우 악사가 굿을 가던 무당을 악사들끼리 사고팔았다는 기록이 있다. 이것을 ‘감(甘)골’이라고 하였는데, 돈을 벌기 때문에 ‘달콤하다’는 의미에서 비롯된 용어다.

또한 무당(巫堂)이라는 호칭은 무녀로서 어느 수준에 올라 일가(壹家)를 이루었을 때 무당이라고 불렀다. 즉 불가에서 유명한 고승들에게 매월당 · 사명당이라고 부르듯이 만신들도 상당한 경지에 도달하였을 때만 당호(堂號)를 붙여 무당이라고 불렀다.

또 만신을 무당이라고 부를 경우 반드시 ‘솟을 굿’을 한 무녀에 한하였다고 한다.

이렇게 볼 때 서울 굿의 지역적 구분은 그 당시 성 안에 살 수 없었던 무녀들이 성 밖으로 흩어져 살면서 서로 교류가 힘들어지자 각자 그 지역에서 자기들만의 굿 형식과 절차를 완성하였기 때문이라 생각한다.

삼성물산-삼성전자, 혈액 채취만으로 암을 조기 진단하는 미국 ‘그레일’에 전략적 투자 진행 삼성물산과 삼성전자가 증상이 없는 사람의 혈액 채취만으로 암을 조기 진단하는 미국 생명공학 기업 ‘그레일(Grail)’에 1.1억불을 투자한다고 16일(현지시간) 밝혔다. 그레일은 혈액 내 수억 개의 DNA 조각 중 암과 연관된 미세한 DNA 조각을 최적으로 선별하고, 이를 AI 기반 유전체(Genome) 데이터 기술로 분석해 암 발병 유무뿐 아니라 암이 발생한 장기 위치까지 예측할 수 있는 기술을 보유한 업체이다. 다양한 임상시험 결과로 출시한 제품 ‘갤러리(Galleri)’는 단 한 번의 혈액검사로 50여 종의 암을 조기에 발견

LG전자, 남자들의 로망 4K IPS 27G810A 모니터 신제품 출시

LG전자 온라인 공식 인증점 혜지시스템이 듀얼 모드가 탑재된 4K IPS 모니터 1종을 새롭게 선보인다. 혜지시스템이 이번에 출시하는 ‘27G810A’는 강력한 필수 스펙과 함께 취향에 따라 사용할 수 있는 ‘듀얼 모드’ 기능을 핵심으로 한 제품이다. LG 32GX870A(32GS95UV)의 듀얼 모드 기능을 동일하게 지원하지만 해당 모델의 패널은 올레드인 반면 이번 신제품 27G810A는 IPS 패널을 사용해 올레드를 선호하지 않는 고객들의 니즈와 기대감을 충족시킬 수 있다. 주요 스펙은 △IPS △3840X2160(4K/UHD)

LG전자, 남자들의 로망 4K IPS 27G810A 모니터 신제품 출시

LG전자 온라인 공식 인증점 혜지시스템이 듀얼 모드가 탑재된 4K IPS 모니터 1종을 새롭게 선보인다. 혜지시스템이 이번에 출시하는 ‘27G810A’는 강력한 필수 스펙과 함께 취향에 따라 사용할 수 있는 ‘듀얼 모드’ 기능을 핵심으로 한 제품이다. LG 32GX870A(32GS95UV)의 듀얼 모드 기능을 동일하게 지원하지만 해당 모델의 패널은 올레드인 반면 이번 신제품 27G810A는 IPS 패널을 사용해 올레드를 선호하지 않는 고객들의 니즈와 기대감을 충족시킬 수 있다. 주요 스펙은 △IPS △3840X2160(4K/UHD)

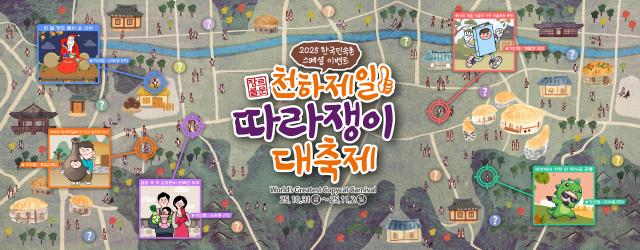

한국민속촌, 가을 시즌 유쾌한 도전장 ‘천하제일 따라쟁이 대축제’ 10월 31일~11월 2일 총 3일 진행

한국민속촌이 올가을, 세상 어디에도 없는 기발함과 웃음이 넘치는 축제 ‘천하제일 따라쟁이 대축제’를 개최한다. 이번 행사는 참가자들의 창의적인 아이디어와 개성을 무대 위에서 펼칠 수 있는 참여형 축제로, 누구나 주인공이 될 수 있는 열린 무대라는 점에서 큰 관심을 모으고 있다. ‘천하제일 따라쟁이 대축제’는 10월 31일(금)부터 11월 2일(일)까지 사흘간 진행된다. 행사 첫 이틀(10월 31일~11월 1일)에는 현장 접수를 통해 누구나 참여할 수 있는 ‘따라쟁이 포즈쇼’가 열린다. 참가자는 원하는 날짜를 선택해 무대에 올라 개성

한국민속촌, 가을 시즌 유쾌한 도전장 ‘천하제일 따라쟁이 대축제’ 10월 31일~11월 2일 총 3일 진행

한국민속촌이 올가을, 세상 어디에도 없는 기발함과 웃음이 넘치는 축제 ‘천하제일 따라쟁이 대축제’를 개최한다. 이번 행사는 참가자들의 창의적인 아이디어와 개성을 무대 위에서 펼칠 수 있는 참여형 축제로, 누구나 주인공이 될 수 있는 열린 무대라는 점에서 큰 관심을 모으고 있다. ‘천하제일 따라쟁이 대축제’는 10월 31일(금)부터 11월 2일(일)까지 사흘간 진행된다. 행사 첫 이틀(10월 31일~11월 1일)에는 현장 접수를 통해 누구나 참여할 수 있는 ‘따라쟁이 포즈쇼’가 열린다. 참가자는 원하는 날짜를 선택해 무대에 올라 개성

KT, 소액결제 피해 관련 전수 조사 결과 발표

KT, 소액결제 피해 관련 전수 조사 결과 발표

영월 동강 붉은 메밀꽃 장관...오는 19일 축제 끝.

영월 동강 붉은 메밀꽃 장관...오는 19일 축제 끝.

[이경국 칼럼] 안산(鞍山)의 황톳길을 걷다

[이경국 칼럼] 안산(鞍山)의 황톳길을 걷다

목록

목록