이동식(前 KBS기자)중국 역사상 최고의 성대를 이룬 당 태종 이후 100여 년이 지난 당나라는 난국에 직면했다. 당시 하북(河北)과 하남(河南)의 각 번진(藩鎭)의 절도사(節度使)들이 동맹하여 당나라 조정과 전쟁을 벌였고, 관중(關中)에서도 이회광(李懷光) 등이 난을 일으켜 당나라의 9대 황제 덕종(德宗, 779~805)은 2차례에 걸쳐 수도인 장안(長安)을 탈출하여 피난길에 올라야 했다. 이럴 때 당나라를 구한 사람이 육지(陸贄 754~805)이다.

이동식(前 KBS기자)중국 역사상 최고의 성대를 이룬 당 태종 이후 100여 년이 지난 당나라는 난국에 직면했다. 당시 하북(河北)과 하남(河南)의 각 번진(藩鎭)의 절도사(節度使)들이 동맹하여 당나라 조정과 전쟁을 벌였고, 관중(關中)에서도 이회광(李懷光) 등이 난을 일으켜 당나라의 9대 황제 덕종(德宗, 779~805)은 2차례에 걸쳐 수도인 장안(長安)을 탈출하여 피난길에 올라야 했다. 이럴 때 당나라를 구한 사람이 육지(陸贄 754~805)이다.

육지는 덕종 황제의 신임을 얻어, 난국에서 항상 황제의 곁에 있으면서 조칙(詔勅, 황제의 명령 또는 그 명령을 적은 문서)을 기초하고 정책 입안을 담당하는 등 실질적으로 재상의 역할을 했다. 세금을 과다하게 거두어들이자는 신하들을 황제의 측근에서 물리치고 조용조법(租庸調法)의 정신에 따라 세금의 폐해를 시정하고 당 태종의 예를 따라서 널리 간언할 수 있는 길을 여는 등 정국을 수습했다.

그러다가 황제에게 직언을 너무 자주 하여 점차 덕종의 불만을 사기도 해 결국에는 지방으로 좌천돼서 그곳에서 죽었다. 그러나 그는 태종 때의 위징 이후 가장 간언을 잘 한 사람으로 역사에 기억된다. 육지가 황제에게 간언(諫言)을 받아들이도록 권한 말이 있다.

“간하는 자가 많은 것은 우리 군주가 간언을 좋아한다는 것을 표시하고, 간하는 자가 곧은 것은 우리 군주가 포용을 잘한다는 것을 표시합니다. 간하는 자가 광망(狂妄)한 소리를 하는 것은 우리 군주의 관대함을 증명하는 것이고, 간하는 자가 하기 어려운 말을 입 밖에 꺼내는 것은 우리 군주가 잘 들어준다는 것을 증명하는 것입니다.” 《資治通鑑 卷229 德宗4》

또 이런 말도 했다.

“군주가 이기기를 좋아하면 반드시 아첨하는 말을 달게 여길 것이요. 군주가 허물을 부끄러워하면 반드시 직간(直諫)을 싫어할 것이요. 군주가 위세를 부리면 인정을 내려주어 국민들과 가까워지는 것이 안될 것이요. 군주가 방자하고 괴팍하면 반성하여 법을 지킬 수 없을 것이다.” 《資治通鑑 卷229 德宗4》

육지는 임금과 신하 사이, 윗사람과 아랫사람 사이에는 9가지의 병폐가 있어서 소통이 잘 안된다고 지적한다. 특히 군주에게 6가지 폐단이, 신하에게는 3가지 폐단이 있다고 지적한다.

“남에게 이기기를 좋아하는 것(好勝人)과

잘못을 가르쳐 줌에 듣기를 부끄러워하는 것(恥聞過)과

변설에 능란한 것(騁辯給)과

총명을 자랑하는 것(衒聰明)과

위엄을 돋우는 것(厲威嚴)과

강퍅을 함부로 부리는 것(恣剛愎)으로

이 여섯 가지는 주군과 윗사람의 폐단입니다. "

중국과 우리나라에서 시행된 왕정은 왕의 독재체제라기보다는 왕과 신하들의 협의에 의한 합의 정치체제로 보는 것이 순리이다. 조선이 건국되고 유학자들이 관직을 맡으면서 유학자들은 제왕을 성인(聖人)으로 만드는 데 주력했다. 성인이 되면 정치를 잘할 수 있을 것이라는 믿음 때문이었다. 그리해서 왕에게 경연(經筵, 왕이나 동궁의 앞에서 학문을 강의하던 일, 시강)을 열어 성인의 가르침을 조목조목 가르치고 따졌다.

경연은 왕에게 유학의 경서(經書)와 사서(史書)를 진강(進講) 하고 논의하는 교육 제도이다. 중국 전한(前漢) 때에 황제에게 유교 경전을 강의하는 관례가 생겼던 것이 원류로서 우리나라에는 고려 문종 때에 처음으로 도입되어, 조선에서는 제도가 정비되고 기능이 강화되어 일명 ‘경연 정치’가 발달하게 되었다.

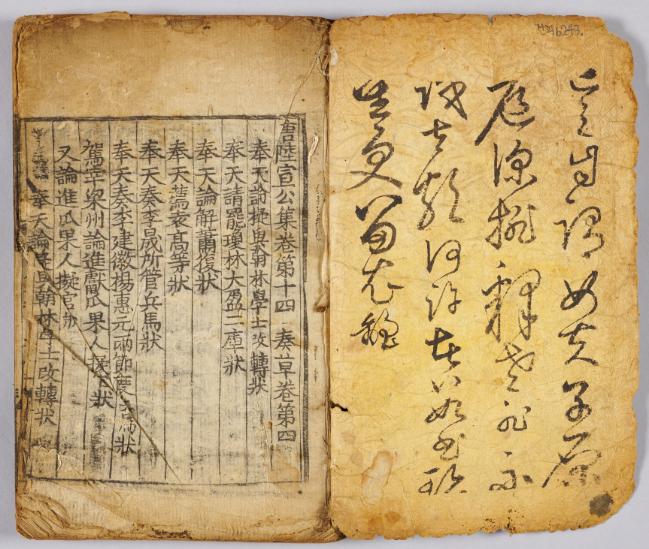

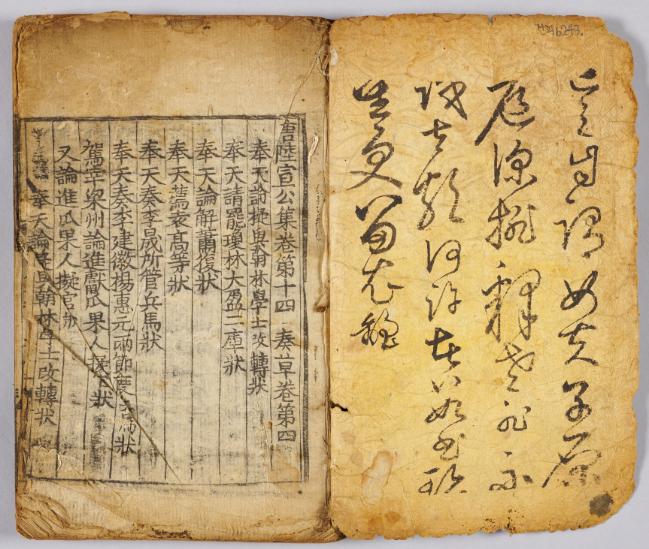

육지의 건의를 기록한 당 육선공집 / 국립중앙박물관 소장

육지의 건의를 기록한 당 육선공집 / 국립중앙박물관 소장

집권한 지 근 반세기가 되는 1733년 12월 조선의 왕 영조는 경연에 참석한다. 경연관은 왕에게 육지의 6가지 폐단에 대해 강의를 한다. 영조는 강의관에게 묻기를,

“육지가 주의(奏議)에서 임금의 여섯 가지 폐단을 말하였는데, 나에게 해당하는 것이 몇 가지나 되는가? 각기 소견을 말하라.”

하자, 참찬관 홍경보(洪景輔)가 아뢰기를,

“총명을 뽐내고, 남을 이기길 좋아하고, 자신의 허물을 듣기를 부끄러워하고, 변론을 빠르게 해 버리는 것, 이 네 가지를 전하께서 모두 면하지 못하고 계십니다.”

하고, 시독관 오원(吳瑗)은 아뢰기를,

“신의 생각으로는 강퍅(强愎)을 멋대로 부리는 것 이외에는 전하께 모두 있다고 봅니다.”

하니, 영조가 이르기를,

“나는 아는 것이 적은데 배운 것도 많지 않으며 뜻은 큰데 재주가 보잘 것 없어 말을 하거나 일을 행하는 사이에 과연 많은 병통이 있다. 대개 세상을 개탄하는 마음은 지나친데 사물을 받아들이는 도량은 작아 남을 이기길 좋아하는 폐단이 생기게 되었고, 일에 실수가 있으면 곧 깨닫고 마음속으로 부끄러워 후회하게 되기에 허물 듣기를 부끄러워하는 폐단이 있게 되었다. 변론을 빠르게 해 버리는 것은 학문이 부족한 때문이고, 총명을 뽐내는 것은 아는 것이 적은데 뜻은 큰 소치이다. 또 위엄을 부려서는 안 되는데 위엄을 부리는 것이 있으니, 위엄을 사납게 부리는 데 가까운 것이다. 오직 이 강퍅을 멋대로 부리는 한 가지 일은 나에게 실로 없다.”

하였다. 《국조보감》제60권 / 영조조 4

또 이런 일도《국조보감》에 이어서 기록돼 있다.

부평 부사(富平府使) 김상성(金尙星)이 상소하였는데, 그 대략에,

“전하께서는 매우 어려운 때를 당하고 지극히 비색(否塞)한 운수를 만났으니, 비유하자면 홍수가 하늘에 닿을 정도로 넘실거리는 것과 같은 바 오직 우(禹) 임금같이 하여야 이를 다스릴 수 있습니다. ‘파당(破黨)’ 두 글자는 이 얼마나 지극한 일입니까. 그런데 애석하게도 전하께서는 경도(經道)와 권도(權道)를 섞어 쓰고 이(利)와 의(義)를 병행하여 행하고 계십니다. 오직 이 탕평(蕩平)은 먼저 제목(題目)을 세워야 하는데, 모든 사물을 한결같이 이(理)에 붙이지 못하십니다. 재량(裁量) 하는 것이 너무 지나치고 견주어 분배하는 것이 너무 심하여 서로 같이 대거(對擧) 하는 것이 마치 양단(兩段)으로 나누어진 것과 같습니다. 승진시키고 벌을 주며 등용하고 버리는 것에 있어 그렇지 않은 것이 없어서 분경(奔競) 하는 무리는 문득 높은 관직을 얻고 물러나 고요히 지내는 선비는 실용에 충당되지 못하고 있으니, 전하께서 황극(皇極)을 크게 세워 재주 있는 인재를 등용하는 점이 과연 어디 있습니까.

전하께서는 본래 기질이 무척 밝고 순수한데 일찍이 강한 스승의 엄한 보도의 도움을 받지 못하여 이미 멋대로 행하고 뜻대로 하고야 마는 병통이 있으며, 마음에 다소 결점이 있어 학문이 깊지 못하고 조절하여 보존하는 데 힘을 쓰지 않으십니다. 이에 천리(天理)는 날로 조금씩 줄어들고 인욕(人慾)은 날로 조금씩 더해져, 단단히 굳어지고 휘감겨 진실과 허위가 서로 뒤섞여 잠깐 성인(聖人)과 같아졌다가 곧 범부(凡夫)처럼 되고 순간 왕자(王者) 같았다가 이내 패자(伯者)처럼 되곤 하십니다. 그런데 근래에는 또 거만스레 으스대고 멋대로 성인인 체하여 마치 요순(堯舜)과 같은 정치를 이미 8, 9분이나 차지한 지위에 있는 것처럼 하시니, 바로 급암(汲黯)이 이른바 속으로는 욕심이 많으면서 겉으로는 인의(仁義)를 베푼다는 것과 같습니다. 그러니 삼대(三代)는 고사하고 또한 어찌 한(漢) 나라나 당(唐) 나라의 보통 임금에게라도 미치도록 할 수 있겠습니까.”

하였는데, 비답하기를,

“외읍의 직책을 맡고 있으면서 전지(傳旨)에 응하여 권면하고 경계하여 위로는 나의 부족한 점을 돕고 아래로는 세도(世道)를 분개하였다. 조목조목 진술한 것이 명백한데, 그 가운데 나의 병통을 지적한 부분은 더욱 매우 분명하여 가상한 마음이 드니 힘써 살피지 않을 수 있겠는가. 진달한 바는 묘당으로 하여금 품처하도록 하고, 원소(原疏)는 사관(史官)에게 넘겨 역사에 쓰도록 하여 나의 잘못을 알고 경계할 만한 거울로 삼게 하라. 그리고서 그대로 안으로 들여놓아 두라. 아침저녁으로 살펴보고 스스로 권면하도록 하겠다.”

하고, 마침내 새서(璽書)와 말을 하사하였다.

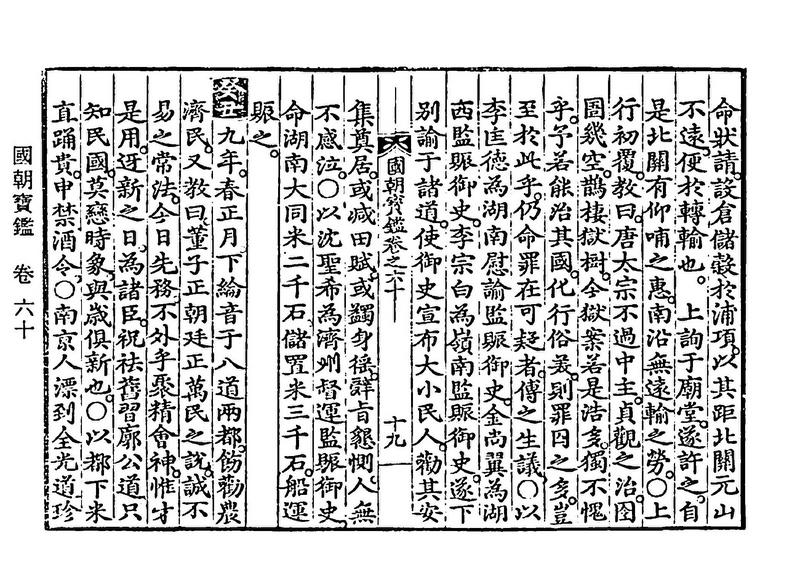

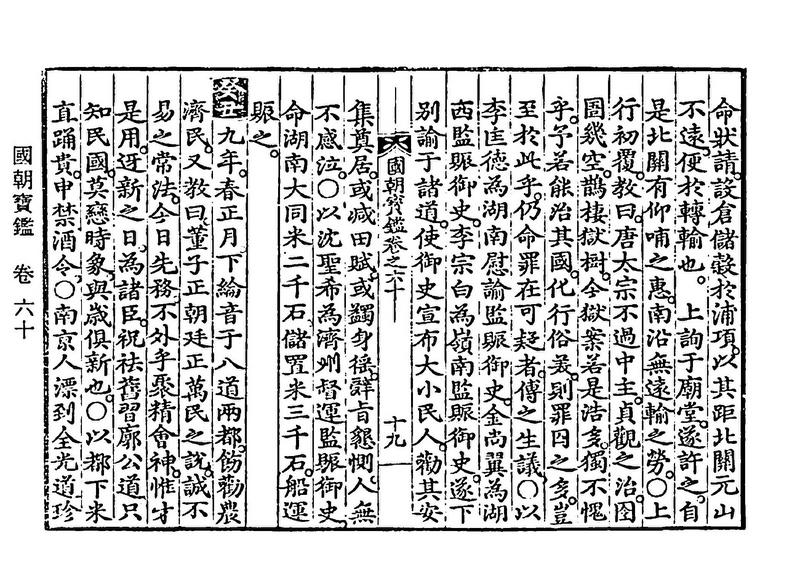

영조와 신하의 대화를 기록한 《국조보감》

영조와 신하의 대화를 기록한 《국조보감》

왕과 신하가 이처럼 왕의 정치나 왕이 됨됨이를 놓고 토론을 하고 보다 나은 정치를 위해 반성을 하는 이런 아름다운 일은 지금 우리나라로서는 상상하기 어렵다, 예전 조선시대 왕들은 경연을 동태 공부를 하고 반성도 했고 그것을 빠짐없이 기록을 해놓아 후세 사람들이 배우도록 했는데 지금은 이런 경연이 아예 없을뿐더러 대통령과 그 밑 장관들 사이에서 어떤 이야기가 오가는지 알 수가 없었다. 그런 면에서 보면 최근 국무회의 장면이 공개되고 거기서 나오는 이야기들이 언론에 알려지고 기록되는 것은 큰 발전이 아닐 수 없는데, 다만 정책에 대해서는 그런 저런 토론이 있다고 하지만 지도자의 역량이나 정치의 방향에 대한 토론은 없는 것 같다.

당나라의 육지가 황제에게 간언한 6가지 주의(奏議)는 그런 면에서 최고지도자 스스로를 비춰보는 역사의 거울이라고 하겠다. 그때의 언론의 역할이 지금 시대와 같은 수는 없지만 경연이라는 형식은 왕조시대의 중요한 공론을 논의하는 자리였다. 그러한 전통이 지금 우리나라로까지 이어지면서 정치를 담당하는 지도자들이 스스로를 돌아보고 정치의 방향을 옳게 정하는 기준이 되었으면 한다.

현대차 아이오닉 9, 워즈오토 ‘최고 10대 엔진’ 수상

현대차는 아이오닉 9의 동력시스템이 워즈오토가 선정하는 ‘2025 워즈오토 10대 엔진 및 동력시스템(Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems)’을 수상했다고 28일 밝혔다. 특히 이번 수상은 현대차그룹 전용 전기차 플랫폼 E-GMP를 적용한 차량이 2022년 아이오닉 5, 2023년 아이오닉 6, 2024년 아이오닉 5 N에 이어 2025년 아이오닉 9까지 4년 연속 선정되며, 현대차그룹의 전동화 기술력이 지속적으로 글로벌 시장에서 인정받고 있다는 점에서 더욱 의미가 크다. 미국의 자동차 전문

현대차 아이오닉 9, 워즈오토 ‘최고 10대 엔진’ 수상

현대차는 아이오닉 9의 동력시스템이 워즈오토가 선정하는 ‘2025 워즈오토 10대 엔진 및 동력시스템(Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems)’을 수상했다고 28일 밝혔다. 특히 이번 수상은 현대차그룹 전용 전기차 플랫폼 E-GMP를 적용한 차량이 2022년 아이오닉 5, 2023년 아이오닉 6, 2024년 아이오닉 5 N에 이어 2025년 아이오닉 9까지 4년 연속 선정되며, 현대차그룹의 전동화 기술력이 지속적으로 글로벌 시장에서 인정받고 있다는 점에서 더욱 의미가 크다. 미국의 자동차 전문

정일영 의원 “한국수출입은행·관세청, 청렴도 평가 4등급 추락”

정일영 의원 “한국수출입은행·관세청, 청렴도 평가 4등급 추락”

SNS 마켓 상위 1% 연매출 9억 원…소득 격차 뚜렷

SNS 마켓 상위 1% 연매출 9억 원…소득 격차 뚜렷

김영삼대통령 10주기 4차 세미나...변화와 개혁

김영삼대통령 10주기 4차 세미나...변화와 개혁

[이경국 칼럼] 색(色)다른 동요 풀이-섬집아기

[이경국 칼럼] 색(色)다른 동요 풀이-섬집아기

목록

목록