김주호(종교 언론인)설과 단오와 함께 추석(한가위)은 우리 민족의 3대 명절로 꼽힌다. 신라의 가배(嘉俳)에서 유래했다고 한다. ‘가윗날’이라고도 한다.

김주호(종교 언론인)설과 단오와 함께 추석(한가위)은 우리 민족의 3대 명절로 꼽힌다. 신라의 가배(嘉俳)에서 유래했다고 한다. ‘가윗날’이라고도 한다.

추석은 신라 개국 초부터 궁중의 왕족들과 백성들이 함께 어울려 펼친 축제일이었다. 한가위에 우리 손으로 우리 땅에 농사를 지은 햅쌀로 송편을 빚고 햇과일 등으로 하늘과 조상께 감사드리는 차례를 지낸다.

한가위의 ‘한’은 하늘(天), 밝다(明, 鮮), 하나다(ㅡ), 많다(多), 같다(同一), 높다(高), 크다(大), 바르다(正), 위다(上), 으뜸(元), 처음(始, 初), 신성(神聖) 등 그 뜻이 매우 높고 크고 깊고 다양하다.

축제 놀이의 하나로 7월 16일부터 여자들을 두 편으로 갈라 길쌈 경쟁을 시켜 8월 15일 보름날에 우열을 가려 진 편에서 술과 음식을 내고 함께 어우러져 춤과 노래로 여러 가지 유희를 즐겼다. 신라에선 이런 기회를 이용해 남자들에게 무예훈련, 여자들엔 길쌈 기능 장려, 전승(戰勝) 기념 등을 포함한 국민축제적 가치를 고양 했던 것이다.

단군조선 마지막 고열가 단군 등극 기념일

추석은 농촌을 본위로 하는 시대의 명절 문화이다. 그러나 마한, 진한 등 남쪽 지역 기후와 흑룡강성을 포함한 동북 3성 등 북쪽의 부여지역은 기후가 서로 달라 곡식의 추수기 역시 다를 수밖에 없다. 그런데 어떻게 전 민족의 명절로 지켜 왔을까.

최남선이 일찍이《조선상식》<풍속 편>에서 “신라의 추석 명절은 이러한 계절과 기후 이외의 특수한 유래를 지니고 있다”고 언급한 바 있다. 왜 하필이면 8월 15일일까. 이에 대해 《환<한>단고기(桓檀古記)》《동국역대(東國歷代)》《단기고사(檀奇古史)》《단서대강(檀書大綱)》등 문헌에선 “이날이 단군조선의 마지막 임금인 제47세 고열가(古列加)단군이 왕위에 등극한 날로서 원래 이를 기리는 축제일이었다”고 한다.

《삼국사기》<신라본기>에 신라 시조 박혁거세와 6부 촌장들을 ‘조선유민(先始於 朝鮮遺民)’이라고 했다. ‘조선’은 물론 단군조선이다. 이 고조선은 단군왕검이 개국한 지 1908년 되는 해(BC 425년) 제44세 구물(丘勿)단군이 국호를 대부여(大扶餘)로 바꿨다. 그래서 부여조선 이라고도 불린다.

여기서 조선유민이란 단순히 조선의 백성을 뜻하는 말이 아니고 고조선 부흥의 신념을 품은 중신, 귀족, 왕족을 포함한 뜻이라고 봄이 옳을 듯하다. 그들은 이미 오래전부터 진한(辰韓) 땅에 내려와 상당한 세력을 형성하고 있었던 것 같다. 그러나 아직 나라 이름이 없었다. 그것은 임금이 없었기 때문이다. 그 당시에는 혈통이 없는 임금은 상상도 할 수 없을 만큼 왕후장상유종(王侯將相有種)이란 풍토가 지배하던 시대였다.

박혁거세는 알에서 태어났다는 난생설화를 지니고 있다. 나정 우물에 표주박 모양의 알이 있었고, 왕만이 탈 수 있는 용마가 무릎을 꿇고 지켰다는 것은 박혁거세가 왕의 혈통임을 증명해 준다. 그렇다면 박혁거세는 조선 왕실과 어떤 혈연적 관계가 있었을까. 이에 대해《삼한비기(三韓秘記)》〈구지(舊誌)〉에는 “박혁거세의 생모는 본래 부여 제실(扶餘 帝室)의 여자(공주)다”고 했다. 즉 “사로(斯盧: 신라)의 시왕(始王)은 선도산(仙挑山: 경주) 성모(聖母)의 아들인데, 옛 부여 제실(왕궁)의 여자 파소(婆蘇)가 남편 없이 처녀 잉태하여 사람들로부터 의심을 받게 되자 눈수(嫩水: 흑룡강성에 인접한 강, 송하강의 지류)로부터 동옥저에 이르러 또다시 배를 타고 남하하여 진한의 내을촌(柰乙村)에 이르러…거서간(임금)이 되고, 서라벌에 도읍을 정하고 국호를 진한 또는 사라(斯羅: 신라)라 칭하였다.”

또 김교헌(金敎獻)의《신단실기(神壇實記)》에는 “부여 제실의 여자 동신성모(東神聖母)인 파소(婆蘇)가 남자와 혼인하지 않은 채 잉태하여…진한 땅에 와서 혁거세를 낳았다…계림서악(鷄林西岳)에 성모사(聖母祠)가 있다”고 했다. 그리고 성모는 지선(地仙) 되고 혁거세는 천선(天仙)이 되었다고 한다. 예수를 낳은 성모 마리아의 처녀 잉태설을 연상케 한다.

《동국여지승람》, 《삼국사기》, 《삼국유사》, 《해동이적》에도 같은 내용을 전하고 있다. 다만 다른 점이 있다면 《삼국사기》와 《삼국유사》의 경우 파소 성모의 잉태 지역이 부여가 아닌 중화(中華) 또는 한실(漢室)로 적어 놓은 것이다. 이것은 오기(誤記) 아니면 왜곡 날조이다. 즉 당시 우신관(佑神館)에서 관반학사(館伴學士)로 위장한 북송(北宋) 제6대 황제 신종(神宗)의 대신 왕보(王輔)의 흉계에 의한 왜곡 날조일 수 있다는 말이다. 왕보는 김부식이 접한 인물이다. 사학계에 연구과제로 넘긴다.

혁거세의 생모가 축제로 계승 아무튼 경천 홍익을 이념으로 하는 단군왕검의 고조선을 이은 부여 역시 천제 의식이 계승됐으리라 보며, 또한 왕실에서 제천 국중대회를 익히며 자란 파소 성모가 아닌가. 시조 혁거세의 어머니로서 이 같은 전통을 계승하지 않았을 리 없다. 조선의 유민 6부 촌장과 파소 성모의 절대적 영향 아래 계승된 이 고열가 단군의 8·15 등극 기념 축제가 신라인의 추석 한가위(추석)축제로 재현된 것이라 본다.

신라에서 추석놀이 때 삼 삼기에 진 편의 여자가 일어나 춤추며 ‘회소 회소…’라 부르는 ‘회소곡(會蘇曲)’은 탄식조의 노래이다. 즐겁고 화려한 축제 마당에서 흘러나오는 탄식조의 노래 소리는 무엇을 의미하는가.

북부여를 일으킨 해모수에 의해 고조선의 문을 닫은 고열가 단군은 비극의 임금이다. 이미 패망한 나라를 탈출하여 온갖 위험을 무릅쓰고 천신만고 끝에 진한에 와서 왕족의 혈통을 낳아 파소성모 즉, 신라 시조의 왕모(王母)가 된 그가 어찌 통한의 마지막 임금 고열가 단군의 등극 기념일인 8월 15일을 잊을 수 있겠는가. 그 등극 일에 행해졌던 기념 축제가 ‘조선 유민’이던 신라인들에게 향수 어린 추석 축제로 굳어져 내려온 연유가 아닐까.

GC녹십자, 창립 58주년 기념식 개최

GC녹십자(대표 허은철)는 창립 58주년(10월 5일)을 맞아 경기도 용인 본사에서 창립기념식을 진행했다고 2일 밝혔다. 허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장은 창립기념사에서 “올해는 기존 사업의 안정과 미래 성장동력에 확보를 다 하는 한 해”라며 “전 세계적으로 불확실성이 큰 만큼 GC그룹은 미리 전략을 준비해 이를 대비하자”고 전했다. 이어 “지난 58년간의 도전 정신을 통해 현재의 기업 가치를 만들 수 있었다”며 “앞으로도 전 직원 역량을 총집결해 60주년에는 높은 기업 가치를 창출하는 영광의 한 해를 만들어 나가자”고 임직원에게

GC녹십자, 창립 58주년 기념식 개최

GC녹십자(대표 허은철)는 창립 58주년(10월 5일)을 맞아 경기도 용인 본사에서 창립기념식을 진행했다고 2일 밝혔다. 허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장은 창립기념사에서 “올해는 기존 사업의 안정과 미래 성장동력에 확보를 다 하는 한 해”라며 “전 세계적으로 불확실성이 큰 만큼 GC그룹은 미리 전략을 준비해 이를 대비하자”고 전했다. 이어 “지난 58년간의 도전 정신을 통해 현재의 기업 가치를 만들 수 있었다”며 “앞으로도 전 직원 역량을 총집결해 60주년에는 높은 기업 가치를 창출하는 영광의 한 해를 만들어 나가자”고 임직원에게

이철우, 에이펙서 트럼프-김정은 '경주빅딜' 고대

이철우, 에이펙서 트럼프-김정은 '경주빅딜' 고대

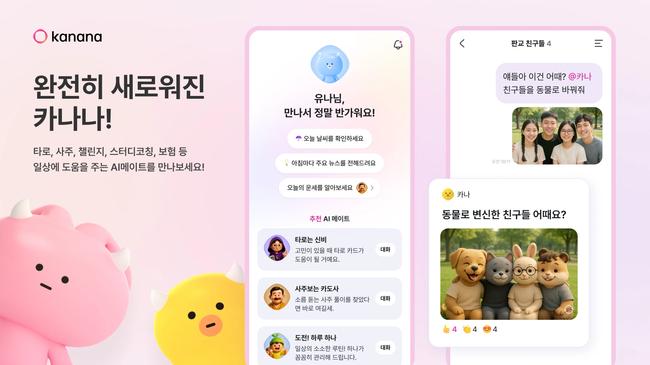

카카오, ‘카나나’ 앱 전면 개편…AI 메이트 확장·멀티모달 기능 강화

카카오, ‘카나나’ 앱 전면 개편…AI 메이트 확장·멀티모달 기능 강화

[특별기고] 추석의 세시풍습

[특별기고] 추석의 세시풍습

건군 77주년 국군의 날 기념행사

건군 77주년 국군의 날 기념행사

[이경국 칼럼] 가을비 우산속

[이경국 칼럼] 가을비 우산속

목록

목록