이동식(前 KBS기자)옛날 임금이 정치를 어떻게 해야 하는가를 놓고 가장 많이 인용되는 구절이 "임금은 배, 백성은 물"이라는 표현이다.《순자(荀子)》에 나오는 말이다.

이동식(前 KBS기자)옛날 임금이 정치를 어떻게 해야 하는가를 놓고 가장 많이 인용되는 구절이 "임금은 배, 백성은 물"이라는 표현이다.《순자(荀子)》에 나오는 말이다.

"군주는 배요, 백성은 물이다. 물은 배를 띄울 수도 있고, 전복시킬 수도 있다 (君者舟也 庶人者水也, 水則載舟 水則覆舟)"...《荀子 王制》

이 말을 역대 제왕들은 신하들로부터 자주 듣는다. 정치를 잘 한 영명한 군주로 일컬어지는 당태종(唐太宗) 이세민(李世民)은 신하로부터 정치가 잘못됐는지를 거리낌 없이 간언하라고 주문한다.

"짐은 구중궁궐 깊은 곳에 살기 때문에 모든 것을 일일이 눈으로 확인할 수 없다. 그러므로 경들을 짐의 눈과 귀로 삼고 있는 것이다. 오늘날 사해(四海)가 무사하다고 해서 기강을 누그러뜨려서는 안 된다. ‘백성을 사랑하면 백성 또한 군주를 경애한다. 군주가 무도하면 백성은 그를 배반한다.’라는 말이 있다. 천자가 훌륭한 생각을 갖고 있으면 따르지만 무도하면 버리고 뒤돌아보지 않는다. 정말로 두려운 일이다."

듣고 있던 간의대부(諫議大夫) 위징(魏徵)이 간했다.

"이제 폐하는 천하의 부(富)를 모두 소유하고 있으면서도 세상이 태평스러우며 또한 정치에 마음을 쏟고 있어, 마치 깊은 연못의 엷은 얼음 위를 걷는 듯합니다. 이러하면 나라는 역수(歷數)가 길어질 것입니다. 옛말에 ‘군주는 배요, 백성은 물이다. 물은 배를 띄우기도 하며 또한 배를 뒤집기도 한다’고 했습니다. 폐하께서 두려워할 것은 성의를 다하는 것이라고 말씀하셨는데 그대로 행하여 주십시오."

젊을 때 친구였던 정몽주가 정도전에게《맹자》한 질을 선물한다. 이를 읽고 또 읽은 정도전은 이런 결론을 얻는다.

“임금의 지위는 존귀한 것이긴 하다. 그러나 백성의 마음을 얻으면 백성은 복종한다. 하나 백성의 마음을 얻지 못하면 백성은 임금을 버린다.”(《조선경국전》 경보위)

때는 바야흐로 무오사화(1498년)로 한바탕 피바람이 몰아친 지 4년 뒤인 1502년(연산군 8년) 3월 25일에 한치형·성준·이극균 등 삼정승이 연산군 앞에서 ‘시폐(時幣) 10조목’을 올렸다. 시폐란 ‘시정의 폐단’이라는 뜻이다. 한마디로 ‘임금의 실정(失政)’을 지적한 것이다. 삼정승이 올린 상소문은 지독하다.

“전하께서 후원에서 내시들하고 장난이나 치고, 사사로운 잔치를 벌이며 깊숙한 비밀 처소까지 두고 있는데, 이것이 옳은 정치입니까? ”

“임금의 지위는 가볍고, 백성은 무겁습니다. 예로부터 물을 백성에 비유하고 배(舟)를 임금에 비유한 이유가 무엇이겠습니까. 물은 배를 뜨게 할 수도 있지만 배를 뒤엎을 수도 있기 때문입니다. 또

경기 지방에 때 없는 진상으로 백성에게 폐가 많은 일입니다. 진상은 매우 많고 기한은 심히 촉박하므로 수령들이 사람을 시켜 미리 물건값을 가지고 오랫동안 서울에 있다가 명령이 내리면 두려운 것은 백성이 아니냐(可畏非民)’는 말도 있습니다. 민심이 이반하면 나라는 이미 ‘임금의 나라’일 수 없습니다.”

이런 전제와 함께 10조목을 올리는데 우선 경연을 살리라고 한다. 신하들 말을 듣기 싫어 경연을 없앤 데 대한 비판이다.

"경연(經筵)과 정사 보는 일을 폐지한 일입니다. 연고가 있으면 그만이지마는, 연고가 없을 적에는 하다 말다 할 수 없습니다. 비록 성상의 학문이 높고 밝아 공부를 더 할 필요가 없지만, 지금 세자(世子)를 마땅히 책봉해야 하니, 모든 일을 반드시 전하로써 법을 삼을 것입니다. 그렇다면 지금의 경연은 홀로 전하의 일신(一身)만을 위하는 것이 아니라, 후사(後嗣)가 보고 본받는 데 또한 매우 관계가 있습니다. 하물며 옛사람이 이르기를 ‘3일 동안 도덕을 말하지 않으면 혓바닥이 굳어진다.’ 하였습니다. 신 등도 일찍이 시험해 보니 책을 펴놓았을 적에는 정신이 총명하여 일을 처리하는 데 어긋나지 않지마는, 하루라도 책 읽기를 그만두면 마음이 거칠어집니다. 성종(成宗)께서 하루에 세 번씩 경연에 납시어 자주 여러 신하들과 접한 것은 전하께서 직접 보신 일이니, 생각하지 않을 수 없습니다."

각 부문별로 비판을 하고는 마지막으로 이렇게 말한다.

"믈건 값을 배로 주고 다투어 시장에서 사 바치는데, 그 배정한 관문(關文)이 더러는 물품을 봉해 올린 5, 6일 뒤에야 비로소 그 고을에 도착하게 됩니다. 또한 그 값이 어디로부터 나오겠습니까? 백성들에게서 거두니 백성들이 견딜 수 있겠습니까? 신 등의 생각으로는, 한 달 동안의 것이 만약 정해진 수량이 있으면 각 고을에게 미리 그 기한을 알고 예비하여, 백성들이 소요하게 되지 않을 것입니다. 성종 때에는 또한 세 대비전(大妃殿)이 계셨으니 효성이 전하와 어찌 달랐겠습니까. 그러나 상차림(晝物)이 지금과 같은 수량에는 이르지 않았습니다. 이 몇 가지 일들은 매양 아뢰고자 했으나 황송해서 감히 하지 못한 지가 오래되었으니 유의(留意) 하소서.”

이에 연산도 답을 한다.

“경연(經筵)과 정사 보는 일은 요즈음 일이 있어 폐한 것이고 나뭇갓의 일은 이미 그 수를 줄었으며, 후원을 수리하는 일은 차양(遮陽)이 부서지기 쉬운 까닭으로 모옥(茅屋)을 세우도록 명한 것뿐이다. 다만 경들은 밖에서 ‘이런 것들을 가지고 의심한다.’고 말하나, 아랫사람으로서 임금에게 의심을 둔다는 것이 또한 어찌 옳다고 하겠는가. 경기 지방의 진상(進上)도 또한 부득이한 것이다.”

하매, 한치형 등이 다시 아뢰기를,

"임금이 비록 높지만 사직에 견준다면 임금이 경(輕)하고 백성이 중합니다. 옛사람이 물은 백성에 비유하고 배(舟)를 임금에 비유한 것은, 물이 능히 배를 뜨게 할 수도 있고 또한 능히 배를 뒤엎을 수도 있기 때문입니다. 또 이르기를 ‘두려운 것은 백성이 아닌가?(可畏非民)’하였으니, 그들이 이반(離叛)하면 나라가 임금의 나라 일 수 없기 때문입니다. 신 등이 전하께 의심을 두는 것이 어찌 과실이겠습니까? 마음속에 의심을 품고 사실대로 아뢰지 않는다면 이것이 과실일 것이며 죽어도 여죄(餘罪)가 있는 까닭으로 감히 아뢰는 것입니다."

이렇듯 연산군의 집권 초기에는 여러 신하들의 과감한 진언이 이어졌지만, 이런 저런이유로 진언을 듣기를 포기하고 자신의 뜻대로만 정치를 마음대로만 하였기에 연산군이 결국에는 쫓겨났음을 우리는 배웠다.

서울시 도봉구 방학동에 있는 연산군과 부인 신씨의 묘.

서울시 도봉구 방학동에 있는 연산군과 부인 신씨의 묘. 숙종 임금은 14세 나이로 즉위하자 이 물과 배의 관계를 설명한 글을 신하들에게 내리며 다음과 같이 말했다.

숙종 임금은 14세 나이로 즉위하자 이 물과 배의 관계를 설명한 글을 신하들에게 내리며 다음과 같이 말했다.

"군주는 배와 같고 신하는 물과 같다. 물이 고요한 연후에 배가 안정되고 신하가 현명한 연후에 군주가 편안하다. 경(卿) 등은 마땅히 이 도(圖)의 뜻을 본받아 보필(輔弼)의 도리를 다하여야 할 것이다."

이에 우의정 허목(許穆)이 임금의 글에 덧붙여 나라를 다스리는 다섯 가지 일을 풀이하여 바치니, 임금이 이를 칭찬하였다. 이러한 가르침을 그림으로 그린 ‘주수도(舟水圖)’를 받아 그것을 옆에 두고 스스로의 일깨움으로 삼았다.

임금이 받은 5가지의 치국지도(治國之道)는

첫째는 학문을 좋아하라는 것이다(一曰 好學問也).

둘째는 어질고 선량한 인물을 등용하라(二曰 用賢良也).

셋째는 충직한 간언(諫言)을 거침없이 가납하라는 것이다(三曰 納忠諫也).

넷째는 재화에 마음 팔지 말고 어진 이를 소중히 여기라(四曰 賤寶貴賢也).

다섯째는 군주로서 저지른 과오에 대하여 지적해 주는 말을 고맙게 받아들이라(五曰 好聞其過也).

는 것이었고 숙종은 이를 실천하려 했다고 한다.

숙종은 조선왕조 제19대 왕으로서 영조 다음으로 장기간 재위한 군왕이다. 46년간 60세까지 재위하면서 장희빈 사건 등으로 정국이 뒤바뀌며 신하들의 영욕이 교차하는 등 많은 일화도 남겼지만 내정과 외치에 있어서 선정을 베푼 임금으로 손꼽힌다. 두만강 경역과 간도의 확보, 울릉도의 경영으로 독도를 우리 영토로 확인시킨 것도 숙종 때 일이었다. 그는 또 효행을 몸소 실천하여 귀감이 되었다. 물론 원하는 대로 다 되지는 못했지만 숙종이야말로 열심히 노력한 군주였다. 요즘 우리 학자들도 숙종에 대해 재평가하는 분위기다.

예전에 임금이었다면 요즘은 대통령이다. 예전의 백성은 지금으로 치면 국민이다. 백성이란 물은 그대로이지만 정권이란 배는 그동안 수없이 엎어졌다. 모든 지도자들이 두려워해야 할 바가 바로 이것이 아니겠는가?

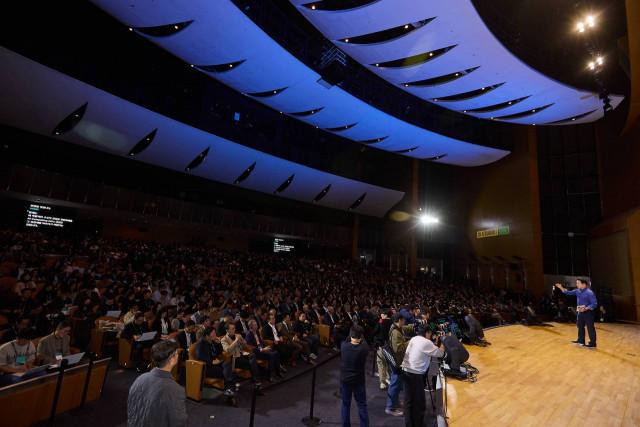

SK AI 서밋, 3만5000명 호응 속에 ‘글로벌 AI 플랫폼’ 발돋움

SK그룹의 국내 대표 인공지능(AI) 행사 ‘SK AI Summit(서밋) 2025’가 4일 성황리에 막을 내렸다. 지난해 규모 면에서 ‘대한민국 대표 AI 행사’로 자리매김한 서밋은 올해 더 다양한 국적의 기업과 전문가들이 대거 참여하는 ‘글로벌 AI 플랫폼’으로 진화했다. 이번 서밋은 ‘AI Now & Next’를 주제로 AI의 현재를 진단하고 미래를 조망했다. 3일 최태원 SK그룹 회장의 기조연설을 시작으로 벤 만(Ben Mann) 앤트로픽(Anthropic) 공동 창업자, 팀 코스타(Tim Costa) 엔비디아(NVIDIA)

SK AI 서밋, 3만5000명 호응 속에 ‘글로벌 AI 플랫폼’ 발돋움

SK그룹의 국내 대표 인공지능(AI) 행사 ‘SK AI Summit(서밋) 2025’가 4일 성황리에 막을 내렸다. 지난해 규모 면에서 ‘대한민국 대표 AI 행사’로 자리매김한 서밋은 올해 더 다양한 국적의 기업과 전문가들이 대거 참여하는 ‘글로벌 AI 플랫폼’으로 진화했다. 이번 서밋은 ‘AI Now & Next’를 주제로 AI의 현재를 진단하고 미래를 조망했다. 3일 최태원 SK그룹 회장의 기조연설을 시작으로 벤 만(Ben Mann) 앤트로픽(Anthropic) 공동 창업자, 팀 코스타(Tim Costa) 엔비디아(NVIDIA)

시도의회의장협의회, '건보 533억 담배소송' 전폭 지지

시도의회의장협의회, '건보 533억 담배소송' 전폭 지지

NH농협금융, 5년간 108조원 생산적·포용 금융 공급

NH농협금융, 5년간 108조원 생산적·포용 금융 공급

부산시, 6~8일 전통시장 온누리상품권 환급…최대 6만원

부산시, 6~8일 전통시장 온누리상품권 환급…최대 6만원

광주 '곤지암 소머리국밥 축제' 성황

광주 '곤지암 소머리국밥 축제' 성황

[이동식 역사칼럼] (8)국민은 물이랍니다

[이동식 역사칼럼] (8)국민은 물이랍니다

목록

목록